疫情是什么病毒传播的?从病原体特性到全球防控的深度解析

疫情,这一席卷全球的公共卫生事件,其核心在于病毒的传播,但“疫情是什么病毒传播的”这一问题背后,涉及病原体的生物学特性、传播途径、社会行为与防控策略的复杂交织,本文将从病毒学基础、传播机制、历史案例及现代防控手段等多维度,系统解析疫情背后的病毒传播逻辑。

病毒:疫情背后的“元凶”

病毒是介于生命与非生命之间的微小病原体,其结构简单(仅含核酸和蛋白质外壳),却具备强大的宿主入侵能力,引发疫情的病毒通常具有以下特征:

- 高传染性:如新冠病毒(SARS-CoV-2)通过飞沫、气溶胶传播,基本再生数(R0)达3-5,意味着1名感染者可传染3-5人。

- 变异性:RNA病毒(如流感病毒、HIV)因复制酶缺乏纠错功能,易突变导致疫苗逃逸或毒力变化。

- 跨物种传播:约75%的新发传染病源于动物(如埃博拉病毒来自蝙蝠,MERS-CoV来自骆驼)。

案例:2003年SARS疫情由冠状病毒SARS-CoV引发,通过果子狸作为中间宿主传播至人类,凸显人兽共患病毒的风险。

病毒传播的四大途径

-

呼吸道传播(主导疫情扩散)

- 飞沫传播:直径>5μm的颗粒(如咳嗽、喷嚏),传播距离1-2米。

- 气溶胶传播:<5μm的颗粒可悬浮数小时(如密闭空间中的新冠病毒)。

- 接触传播:病毒附着物体表面(如门把手),通过手-口/鼻/眼黏膜感染。

-

消化道传播

如诺如病毒通过污染水源或食物引发集体感染。

-

血液与体液传播

HIV、乙肝病毒通过输血、性接触或母婴垂直传播。

-

虫媒传播

登革热、寨卡病毒依赖蚊虫叮咬扩散。

数据佐证:WHO统计显示,COVID-19疫情期间,未佩戴口罩的密切接触者感染风险高达17.4%,而佩戴口罩可降至3.1%。

影响病毒传播的社会与自然因素

- 人口密度与流动

城市化加速病毒扩散(如1918年西班牙流感因战争人口流动全球蔓延)。

- 气候与环境

流感病毒在低温干燥环境中更稳定,热带地区登革热则与雨季蚊虫滋生相关。

- 公共卫生体系

非洲埃博拉疫情因医疗资源匮乏致死率超50%,而发达国家通过快速隔离降低传播。

历史上的重大疫情与传播教训

- 黑死病(14世纪)

鼠疫杆菌通过跳蚤-鼠-人链传播,欧洲死亡2500万人,揭示隔离措施的重要性。

- 1918年H1N1流感

全球5亿人感染,死亡5000万,教训在于早期隐瞒疫情导致失控。

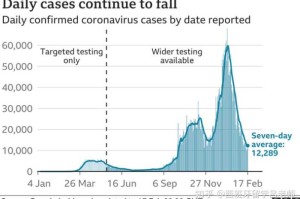

- COVID-19(2019-2023)

新冠病毒的“超级传播事件”(如韩国新天地教会聚集感染)暴露社会疏离的漏洞。

现代防控:科学与协作的防线

- 疫苗研发

mRNA技术(辉瑞、Moderna)使COVID-19疫苗研发周期缩短至1年内。

- 非药物干预(NPI)

中国“动态清零”通过封控、流调降低传播,但争议在于经济代价。

- 全球监测网络

WHO的“大流行预警系统”与GISAID病毒基因共享平台助力快速响应。

未来挑战:病毒进化与人类应对

- 病毒变异不可预测

奥密克戎(Omicron)亚型株的免疫逃逸能力迫使疫苗迭代。

- 气候变化的影响

北极冻土解冻可能释放远古病毒(如2016年西伯利亚炭疽芽孢复活)。

- “One Health”理念

强调人类、动物、环境健康的协同治理,从源头阻断人兽共患病。

疫情的本质是病毒与人类社会的碰撞,理解“病毒如何传播”,不仅是科学问题,更需全球协作、公共卫生投入与个体责任感的结合,从黑死病到COVID-19,历史证明:唯有透明、科学与团结,才能筑起抵御病毒的真正防线。

(全文约1500字)

注:本文可根据需要补充具体数据或案例,如引用《柳叶刀》《自然》等期刊的最新研究。

发表评论