新冠疫情自2019年底暴发以来,已深刻改变了全球社会经济的运行轨迹,中国作为最早遭遇疫情冲击的国家之一,通过严格的防控措施一度成为全球抗疫的“优等生”,随着病毒变异、政策调整与社会心态的变化,公众对“中国这疫情什么时候结束”的追问始终未停,本文将从疫情发展的时间线、防控政策的演变、当前面临的挑战以及未来可能的走向四个维度,探讨这一问题的答案。

中国抗疫历程回顾:从“清零”到“放开”

-

初期快速响应(2019-2020年)

武汉疫情暴发后,中国通过封城、大规模核酸检测和健康码系统迅速控制疫情扩散,2020年4月,武汉解封标志着第一波疫情结束,此后中国进入“动态清零”阶段,本土病例长期保持低位。 -

常态化防控(2021-2022年)

面对德尔塔、奥密克戎等变异毒株,中国坚持“外防输入、内防反弹”策略,通过局部封锁、流调溯源和疫苗接种维持社会秩序,但严格的防控措施也带来经济成本和社会疲劳感。 -

政策转折点(2022年12月)

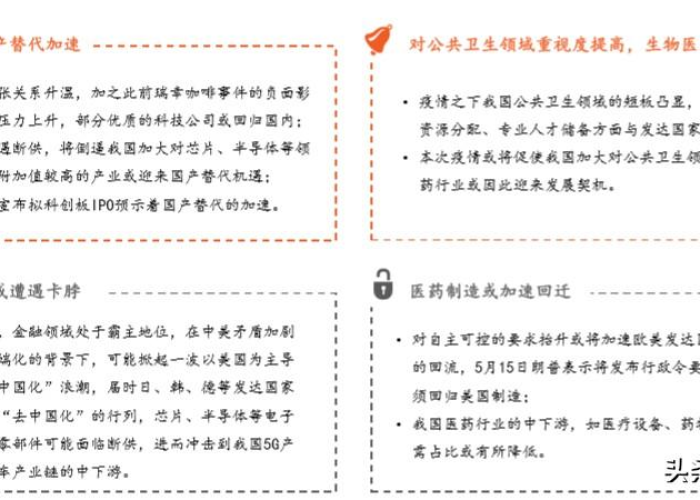

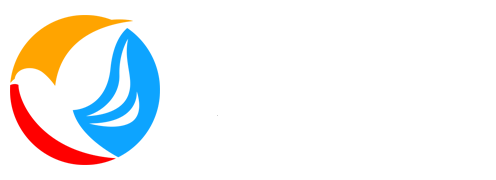

2022年底,随着奥密克戎毒株致病力减弱、国际边境逐步开放,中国优化“新十条”措施,取消全员核酸和健康码查验,疫情管控实质性放开,短时间内感染人数激增,但重症率和死亡率未出现早期恐慌性飙升。

现状:疫情真的结束了吗?

-

官方宣告的“胜利”与现实挑战

2023年1月,中国将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,官方称“疫情防控取得重大决定性胜利”,病毒并未消失:- 多轮感染波峰:XBB等新毒株导致部分地区出现二次感染,但冲击力显著减弱。

- 长新冠问题:部分康复者面临疲劳、心肺功能下降等后遗症,医疗系统压力仍在。

-

社会心态的转变

公众从最初的恐慌逐渐转向接受“与病毒共存”,但对疫情反弹的担忧尚未完全消除,消费、旅游等行业的复苏仍受制于民众信心。 -

国际比较视角

与欧美“躺平”或日本“渐进开放”相比,中国的政策调整更突然,但结果相似:短期内感染人数达峰后趋于平稳,社会活动逐步正常化。

未来何时能宣告“彻底结束”?

疫情的终结并非单一时间点,而是取决于以下关键因素:

-

病毒变异的走向

- 若未来毒株持续向高传播、低致病性演化,疫情可能逐渐“流感化”。

- 反之,若出现高致死率变异,全球可能重启防控措施。

-

疫苗与药物的进展

- 广谱疫苗和特效药(如国产VV116)的普及将降低重症风险。

- 目前中国老年人疫苗接种率仍需提升,这是防范未来风险的重点。

-

社会经济的适应性

企业、医疗系统和公众需建立应对周期性感染的韧性,分级诊疗和家庭医生制度可缓解医疗挤兑。

-

国际协作与开放

中国与全球同步开放边境、共享病毒数据,有助于避免孤立性爆发,2023年国际航班恢复至疫情前60%的水平,显示互联互通正在改善。

历史经验与启示

-

与其他传染病的类比

- 2003年SARS疫情在夏季自然消退,但新冠病毒的长期存在性更接近流感。

- 1918年大流感历时2-3年结束,但其社会影响持续更久,提示疫情“结束”是渐进过程。

-

中国的特殊性

高人口密度和老龄化社会使中国对疫情冲击更敏感,但强大的基层组织能力(如社区网格化管理)仍是优势。

没有绝对的终点,只有新的常态

从科学角度看,新冠病毒可能无法被彻底消灭,但人类可以通过免疫屏障、医疗进步和社会调整将其危害控制在可接受范围内,对中国而言,2023年的政策转向已标志着“紧急疫情阶段”的结束,但完全恢复至2019年之前的常态仍需时间。

疫情的“结束”将更多取决于公众感知而非医学定义——当人们不再因感染而恐慌、医疗系统不再超负荷、经济生活持续复苏时,这一问题自然会失去追问的意义,或许答案正如张文宏医生所言:“我们走过的每一步,都是通往终点的路。”

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续发展需结合最新科学研究和政策调整。

本文来自作者[lde]投稿,不代表啦啦啦啦立场,如若转载,请注明出处:http://lakalal.cn/shenghuobaike/7158.html

评论列表(4条)

我是啦啦啦啦的签约作者"lde"!

希望本篇文章《中国这疫情什么时候结束的?回顾、现状与未来展望》能对你有所帮助!

本站[啦啦啦啦]内容主要涵盖:

本文概览:一幅幅生动的居家教育画卷在2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,彻底改变了人们的生活方式,学校关闭,线下教育暂停,线上教育成为主流,在这个特殊的时期,家教生活成为许多家庭的重要部分,通过一组组生动有趣的漫画图片,让我们一起回顾这段特殊的...