疫情起止时间,一场没有硝烟战争的时空坐标

2020年1月23日,武汉封城,这个日期如同一道深深的刻痕,永远留在了人类抗击新冠肺炎疫情的集体记忆中,疫情起止时间——这个看似简单的问题背后,实际上蕴含着复杂的科学认知、社会应对和全球协作的宏大叙事,当我们追溯这场全球大流行的时空坐标,不仅是在寻找一个具体日期,更是在梳理人类面对未知病毒时的集体智慧和应对策略,疫情没有绝对的起点,也没有明确的终点,它更像是一个不断演变的连续谱系,考验着各国公共卫生体系的韧性和人类文明的适应能力。

关于新冠肺炎疫情的起点,科学界至今仍存在不同声音,最早可追溯的病例出现在2019年12月初的武汉华南海鲜市场周边,但病毒溯源研究表明,新冠病毒可能在更早时间就已开始隐秘传播,2020年1月7日,中国科学家成功分离出新型冠状病毒;1月12日,世界卫生组织正式将其命名为"2019-nCoV";1月30日,WHO宣布新冠疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件",这些关键日期构成了疫情早期的认知时间轴,每一步都凝聚着全球科学家的共同努力,值得注意的是,美国疾控中心后来的研究报告显示,早在2019年12月中旬,新冠病毒可能已在美国本土传播,这提示我们病毒的传播远比最初发现的更为复杂和隐蔽。

中国作为最早遭受疫情冲击的国家,采取了一系列史上最严格的防控措施,武汉"封城"这一壮士断腕的决策,为全球赢得了宝贵的准备时间,随后建立的方舱医院体系、全民核酸检测机制和健康码管理系统,成为各国借鉴的防疫模板,韩国通过高效的检测和追踪系统控制疫情扩散;新加坡凭借其先进的公共卫生基础设施和公民配合度取得阶段性成果;新西兰则采取"清零"政策,一度成为全球抗疫典范,这些国家的早期经验证明,快速反应、科学决策和社会动员是遏制疫情蔓延的关键所在。

随着新冠病毒在全球范围内的传播,2020年3月11日,WHO正式宣布新冠肺炎疫情构成全球大流行,意大利伦巴第大区的医疗挤兑、西班牙马德里的紧急状态、美国纽约市的临时停尸房,这些场景成为疫情全球肆虐的残酷见证,病毒不分国界,但各国的应对策略和效果却呈现出显著差异,东亚国家普遍采取较为严格的防控措施,而欧美国家则更依赖群体免疫策略,这种差异不仅反映了不同的公共卫生理念,也体现了政治体制、文化传统和社会价值观的深层次分野。

疫苗的研发和接种为人类抗击疫情带来了转机,2020年12月,多款新冠疫苗在创纪录的时间内获得紧急使用授权,开启了全球疫苗接种运动,以色列凭借高效的医疗系统率先实现高接种率;英国通过集中采购和统一分配迅速覆盖风险人群;中国则发挥制度优势,在短时间内完成了世界上最大规模的疫苗接种工作,疫苗分配不均也暴露了全球卫生治理的结构性缺陷,发达国家囤积疫苗的行为被批评为"疫苗民族主义",而许多发展中国家则面临无苗可接的困境。

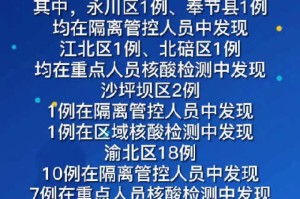

当世界进入2023年,关于疫情"终点"的讨论日益增多,2023年5月5日,WHO宣布新冠疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件",这一决定被视为全球抗疫的重要里程碑,病毒并未消失,而是进入了常态化管理阶段,各国陆续调整防疫政策,将新冠病毒感染纳入常规呼吸道疾病监测系统,中国于2023年1月8日起对新冠病毒感染实施"乙类乙管",标志着防疫重点从应急防控转向健康服务和重症救治,这种转变不是抗疫的结束,而是应对策略的优化和升级。

回望这场持续三年多的全球疫情,我们获得的不仅是关于病毒学的知识,更是对现代社会脆弱性的深刻认识,疫情起止时间的界定难题本身,就反映了人类认知的局限性和科学探索的渐进性,从最初对病毒的茫然无知,到后来开发出多种疫苗和特效药;从早期的封城隔离,到后期的精准防控;从各国的单打独斗,到逐渐形成的全球协作——这一历程彰显了人类面对危机时的适应能力和创新精神。

疫情没有明确的终点,正如它没有绝对的起点,新冠病毒可能会像流感病毒一样长期与人类共存,但我们已经建立了更强大的监测系统、更有效的医疗干预和更健全的社会应对机制,这场大流行留给我们的最重要启示或许是:在全球化的今天,任何国家的健康安全都与其他国家息息相关,构建人类卫生健康共同体不是选择,而是必然,当我们询问疫情起止时间是几月几日时,实际上是在寻找一个能够衡量人类团结、科学进步和社会韧性的时空坐标,这个坐标没有精确的数字答案,但它指向了一个更健康、更公平、更有准备的未来。

发表评论