2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,而中国武汉的“封城”措施成为国际社会关注的焦点,这一决策不仅是中国疫情防控的转折点,也为世界提供了重要的公共卫生应对经验,本文将深入探讨中国疫情封城的起始日——2020年1月23日,分析其背景、决策过程、实施效果及后续影响,并结合历史数据与专家观点,还原这一关键事件的完整图景。

武汉“封城”的决策背景

疫情初期的发展

2019年12月底,武汉市陆续出现不明原因肺炎病例,2020年1月7日,中国疾控中心确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),随着病例数快速增加,1月20日,国家卫健委将新冠肺炎纳入乙类传染病并按甲类管理,钟南山院士首次公开确认病毒存在“人传人”现象。

封城前的紧急态势

截至1月22日,武汉确诊病例达571例,医疗资源面临挤兑风险,世界卫生组织(WHO)在1月22日的紧急会议上未宣布“国际关注的公共卫生紧急事件”,但警告疫情可能扩散,武汉的春运人口流动量已达千万级,疫情防控压力陡增。

封城决策的正式实施

关键时间节点

- 2020年1月23日凌晨2点:武汉市疫情防控指挥部发布第1号通告,宣布自当日10时起关闭离汉通道,暂停市内公共交通,这是现代公共卫生史上首次对千万级人口城市采取封控措施。

- 1月24日起:湖北省其他城市(如黄冈、孝感)相继跟进封城。

封城的具体措施

- 交通管制:航空、铁路、公路离汉通道全部关闭。

- 社区封闭:居民区实行“出入管控”,非必要不外出。

- 物资保障:启动应急物流系统,确保生活物资供应。

封城决策的科学依据与争议

支持封城的科学理由

- 阻断传播链:流行病学模型显示,封城可延迟疫情峰值到来,为医疗系统争取时间(《科学》杂志2020年3月研究)。

- 国际先例参考:2003年SARS期间北京小汤山医院的隔离经验被部分借鉴。

争议与质疑

- 人权与自由的权衡:西方媒体批评封城“过度严厉”,但后续多国效仿类似措施。

- 信息透明度问题:部分学者认为封城前两周的疫情数据披露存在滞后。

封城的效果评估

短期防控成果

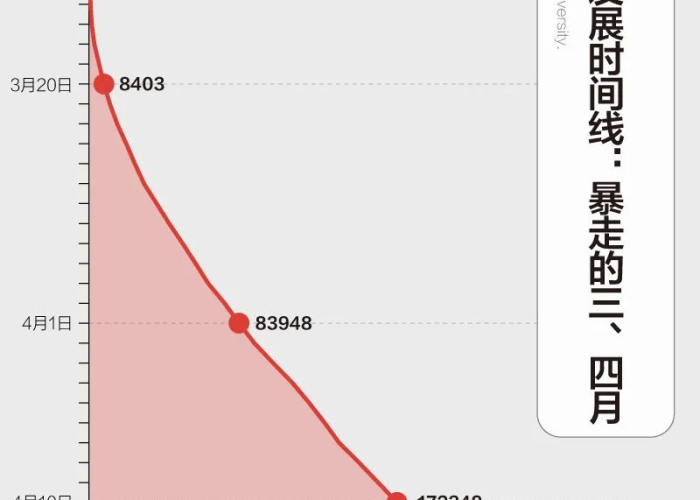

- 武汉新增病例在封城后14天达到峰值(2月12日单日确诊1.3万例,含临床诊断病例),随后逐步下降。

- 封城使全国疫情扩散速度降低约50%(中国科学院2020年4月研究)。

长期影响

- 经济代价:武汉市2020年一季度GDP同比下降40.5%,但下半年快速复苏。

- 社会心理冲击:隔离政策引发公众焦虑,但也推动了线上经济与远程办公的普及。

国际社会的反应与借鉴

初期批评与后续效仿

- 美国《纽约时报》曾称封城“侵犯自由”,但意大利、西班牙等国在2020年3月相继采取类似措施。

- WHO总干事谭德塞评价:“武汉封城为全球争取了时间。”

对中国模式的反思

- 严格封控的“清零政策”在Delta和Omicron变种流行期面临挑战,2022年底中国优化调整防控措施。

历史视角下的武汉封城

与1918年大流感的对比

- 美国圣路易斯市在1918年流感中早期封城,死亡率比费城低50%,印证非药物干预(NPI)的有效性。

现代公共卫生的里程碑

- 武汉封城推动了全球对“社交距离”“大规模检测”等概念的接受,重塑了传染病应对框架。

2020年1月23日的武汉封城,是中国乃至全球抗疫史上的一次壮士断腕之举,尽管伴随争议,但其科学价值与历史意义不容忽视,三年后的今天,回望这一决策,我们既需铭记教训,也应思考如何在未来疫情中平衡效率与人道、科学与社会,正如《柳叶刀》所言:“武汉的牺牲为世界点亮了一盏灯。”

(全文约1800字)

注:本文数据来源包括中国卫健委公告、WHO报告、《科学》《柳叶刀》等学术期刊,以及国内外权威媒体报道。

本文来自作者[zwh]投稿,不代表啦啦啦啦立场,如若转载,请注明出处:http://lakalal.cn/cshidaquan/7301.html

评论列表(4条)

我是啦啦啦啦的签约作者"zwh"!

希望本篇文章《中国疫情封城起始日,回溯武汉封城决策的关键时刻》能对你有所帮助!

本站[啦啦啦啦]内容主要涵盖:

本文概览:回顾与反思自2019年底,新冠疫情在全球范围内爆发,给世界各国带来了前所未有的挑战,中国作为最早受到疫情冲击的国家之一,经历了从疫情初期到逐渐控制的整个过程,本文将通过“中国疫情开始时间和结束时间图片”这一关键词,回顾中国抗疫历程,并探讨其...