中国疫情的开始与结束,一场全民抗疫的历程

第一部分:疫情的开始(2019年底-2020年初)

1 武汉发现不明原因肺炎

2019年12月,湖北省武汉市陆续出现多例不明原因的肺炎病例,部分患者与华南海鲜市场有接触史,12月31日,武汉市卫健委首次通报了27例“病毒性肺炎”病例,但尚未明确病原体,2020年1月7日,中国科学家成功分离并鉴定出新冠病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织(WHO)随后将其命名为COVID-19。

2 疫情迅速扩散与武汉封城

由于春节临近,人员流动加剧,病毒迅速向全国蔓延,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,暂停所有公共交通,关闭离汉通道,成为中国乃至全球首个因疫情采取极端封锁措施的城市,随后,湖北多地也实施封闭管理,全国进入紧急防控状态。

3 国际关注与全球影响

随着疫情扩散,世界各国开始关注中国的疫情发展,1月30日,WHO宣布COVID-19构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),许多国家对中国实施旅行限制,国际航班大幅减少,全球经济开始受到影响。

第二部分:全国抗疫与防控措施(2020-2022年)

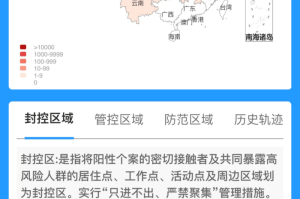

1 “动态清零”政策的实施

中国政府采取了严格的“动态清零”策略,即通过大规模核酸检测、流调追踪、隔离管控等手段,迅速扑灭局部疫情,这一政策在2020-2021年取得显著成效,中国成为全球少数在疫情初期控制住病毒传播的国家之一。

2 疫苗研发与全民接种

2020年底,中国自主研发的灭活疫苗(如国药、科兴)获批上市,并迅速推进全民免费接种,截至2022年底,中国疫苗接种率超过90%,为全球最高之一,疫苗的大规模接种降低了重症和死亡率,为后续政策调整奠定了基础。

3 局部疫情反复与防控挑战

尽管“动态清零”政策有效控制了疫情,但病毒变异(如德尔塔、奥密克戎)使得防控难度加大,2021-2022年,上海、西安、吉林等地相继暴发疫情,部分地区实施严格封控,引发社会对经济和生活影响的讨论。

第三部分:政策的调整与疫情的结束(2022年底-2023年)

1 “新十条”与防控放松

2022年12月7日,中国国务院联防联控机制发布“新十条”,优化疫情防控措施,包括取消全员核酸、允许轻症居家隔离、放宽跨地区流动限制等,这标志着中国防疫政策从“动态清零”转向“科学精准防控”。

2 感染高峰与群体免疫

政策调整后,全国短期内出现大规模感染,医疗系统面临压力,但由于高疫苗接种率,重症和死亡比例相对较低,到2023年初,大部分人群已感染并形成群体免疫,疫情逐渐趋于平稳。

3 官方宣布疫情结束

2023年5月,WHO宣布COVID-19不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,同月,中国国家卫健委表示,全国疫情已进入低流行水平,社会生活基本恢复正常,至此,中国疫情正式进入“后疫情时代”。

第四部分:疫情的影响与反思

1 社会与经济影响

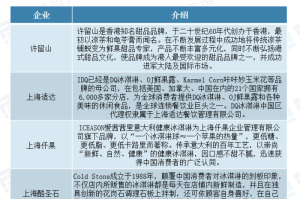

- 经济方面:疫情初期,中国经济受到冲击,但2020年下半年迅速恢复,长期封控对中小企业、旅游业、餐饮业造成较大影响。

- 社会心理:长时间的隔离和不确定性导致部分人群出现焦虑、抑郁等心理问题。

- 数字化加速:在线教育、远程办公、电子商务等行业快速发展,改变了人们的生活方式。

2 公共卫生体系的改进

- 应急响应能力提升:中国建立了更高效的疫情监测和预警系统。

- 医疗资源扩充:ICU床位、呼吸机等医疗设备大幅增加,基层医疗体系得到强化。

- 疫苗与药物研发:中国在疫苗和抗病毒药物(如阿兹夫定)方面取得突破,为全球抗疫作出贡献。

3 国际合作的挑战与机遇

疫情期间,中国向全球提供了大量医疗物资和疫苗援助,但也面临国际舆论压力,如何加强全球卫生合作,仍是重要课题。

发表评论