2019年疫情爆发,时间节点与全球应对

2019年,一个看似平凡的年份,却成为了全球公共卫生史上的一个重要转折点,这一年,一场突如其来的疫情——即后来被称为COVID-19的病毒,悄然在全球范围内蔓延,彻底改变了人们的生活方式、经济格局乃至国际关系,本文将详细探讨2019年疫情爆发的具体时间节点、其如何迅速成为全球性危机,以及各国和全球组织如何在这一关键时刻做出反应。

疫情起源与早期迹象

虽然COVID-19的确切源头尚未完全确定,但大多数科学研究和国际调查将疫情爆发追溯到了中国湖北省武汉市的一个海鲜市场,这个市场不仅销售海鲜,还非法销售野生动物,这为病毒从动物传播给人类提供了可能的途径,2019年12月,武汉市中心医院的多名医生开始报告一系列不明原因的肺炎病例,这些病例后来被称为“新型冠状病毒肺炎”。

疫情爆发初期(2019年12月至2020年1月)

2019年12月31日:武汉市卫生健康委员会首次向外界通报了不明原因的病毒性肺炎病例,尽管病例数量有限,但已经引起了当地卫生部门的警觉。

2020年1月2日:中国疾病预防控制中心(CDC)首次介入调查,并采集了首批样本进行病毒检测。

2020年1月3日:武汉市政府宣布对华南海鲜市场进行关闭和消毒,以遏制可能的病毒传播源。

2020年1月5日:中国科学家从患者样本中分离出新型冠状病毒(SARS-CoV-2),并初步确认其为疫情病原。

2020年1月12日:世界卫生组织(WHO)接到中国政府的通报,并开始密切关注事态发展。

2020年1月20日:WHO正式将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC),并建议各国加强监测和应对准备。

全球扩散与全球反应(2020年1月至3月)

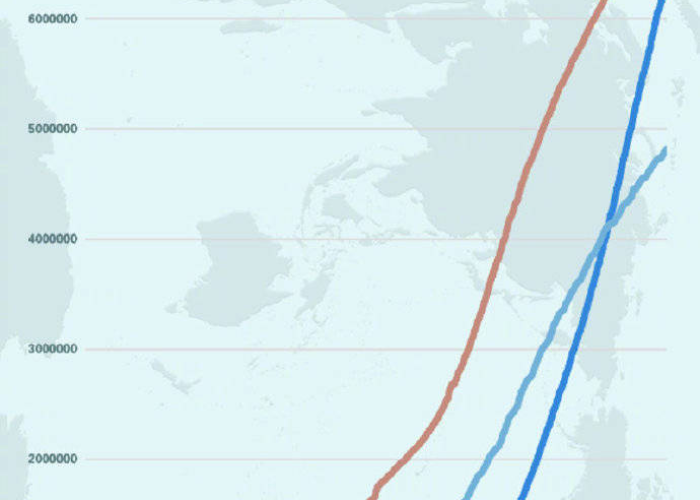

2020年1月下旬至2月初:随着春节假期的大规模人口流动,疫情迅速从武汉扩散至中国其他地区,并开始出现国际传播案例,包括泰国、日本和美国等地。

2020年1月30日:WHO宣布该病毒存在“有限的人传人”证据,并呼吁各国加强防控措施。

2020年2月3日:美国疾病控制与预防中心(CDC)宣布首次美国确诊病例,随后疫情在美国迅速蔓延。

2020年2月6日:欧洲多国报告首例确诊病例,标志着疫情的全球扩散进入新阶段。

2020年3月11日:WHO宣布新冠肺炎疫情已具备“大流行”特征,并呼吁各国采取更严格的防控措施。

全球反应:随着疫情的全球蔓延,各国纷纷采取封锁边境、实施社交距离措施、加强医疗系统建设等应对措施,国际组织如WHO、联合国等也积极协调全球资源,支持各国抗疫行动。

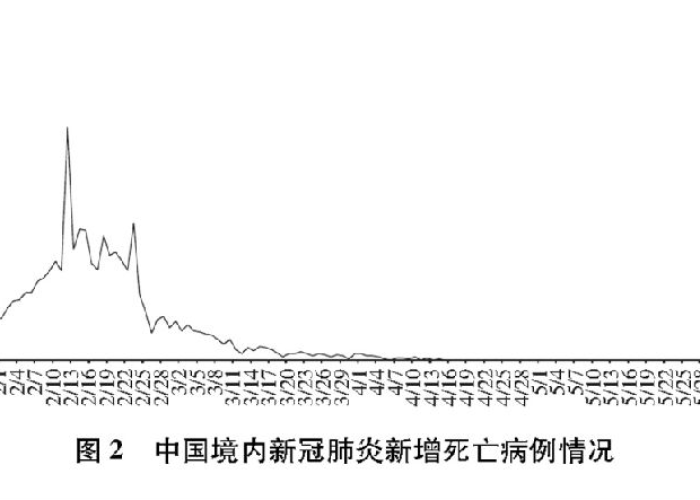

疫情高峰与全球挑战(2020年3月至6月)

医疗资源紧张:随着病例数量的激增,全球多个国家和地区的医疗资源迅速告急,尤其是重症监护病床和呼吸机短缺问题严重。

经济衰退:为控制疫情传播而采取的封锁措施导致全球经济活动大幅放缓,失业率上升,企业倒闭潮出现。

疫苗研发:科学家们加速推进疫苗研发工作,多个候选疫苗在短短几个月内进入临床试验阶段。

国际合作:尽管面临诸多挑战,但国际社会在疫苗分配、医疗援助等方面展开了广泛合作。

后期应对与全球复苏(2020年6月至今)

疫苗接种:自2020年底以来,多款疫苗相继获得紧急使用授权并开始大规模接种,虽然接种过程中存在分配不均等问题,但总体上为全球抗疫带来了希望。

经济复苏计划:各国政府推出了一系列经济刺激计划以应对疫情带来的经济衰退问题,随着疫苗接种率的提高和防控措施的调整,经济活动逐渐恢复正常。

公共卫生体系改革:疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,各国开始反思并推动公共卫生体系的改革与建设。

国际合作深化:疫情期间的国际合作经验表明,只有团结一致才能有效应对全球性挑战,国际社会在疫苗分配、疫情防控等方面进一步加强了合作与协调。

回顾2019年疫情爆发至今的历程,我们深刻认识到公共卫生安全的重要性以及国际合作对于应对全球性危机的关键作用,虽然疫情给全球带来了前所未有的挑战和损失,但也促使各国在危机中寻求变革与进步,在继续加强全球卫生体系建设的同时,我们也应珍惜并巩固疫情期间形成的国际合作成果,共同构建人类卫生健康共同体。

发表评论